FOTOGRAFIE

Wagemut und Weltkarriere

Der US-Amerikaner Robert Capa gehörte zu jenen Lichtbildnern, denen Fotografien für die Ewigkeit gelangen. Aktuell zeigt ihn das Aachener Forum Fotografie in Monschau.

|

Robert Capa Death of a loyalist militiaman, Córdoba front, Spain, early September, 1936. © Robert Capa © International Center of Photography / Magnum Photos. |

Es gibt Dutzende von Kriegsfotografen. Aber nur wenigen war es vergönnt, weltbekannte Bilderserien zu hinterlassen und damit als unsterblich in die Journalistengeschichte einzugehen.

Robert Capa (1913–1954) gelang dies innerhalb von knapp 20 Berufsjahren mehrfach. Er schuf mit „Last Man to Die” eindrückliche Zeitdokumente über das Ende des Zweiten Weltkriegs in Leipzig. Ebenso einzigartig sind seine dramatischen Fotos von der alliierten Landung in der Normandie. Capa fotografierte die gewaltige Militäroperation unter Lebensgefahr. Er war sozusagen ihr furchtloser Foto-Zeuge! So dokumentierte er die erste Angriffswelle am berüchtigten Omaha Beach in den frühen Morgenstunden des 6. Juni 1944. Elf Fotografien von dort reichten! Damit schrieb er Foto- und Zeitgeschichte.

|

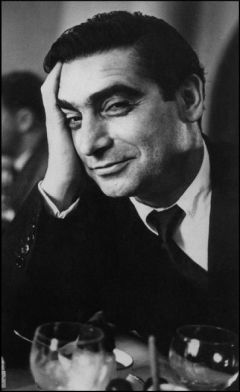

Robert Capa photographed by Ruth Orkin, Paris, France, 1951. © Ruth Orkin courtesy Capa Collection

Robert Capa Pablo Picasso with Françoise Gilot and his nephew Javier Vilato, on the beach, Golfe-Juan, France, August 1948. © Robert Capa © International Center of Photography / Magnum Photos 5

|

Der ungarisch-stämmige Robert Capa war ein Autodidakt, der den Beruf des Kriegsfotografen und Bildjournalisten neu definierte.

Aus fünf Konfliktherden lieferte er seinen Auftraggebern (darunter die Zeitschriften LIFE, Regards und VU) Fotomaterial, das den Schrecken, das Grauen und die Gnadenlosigkeit der Waffengänge in einzigartiger Weise zeigte.

Mit dem ikonischen Foto „Tod des Milizionärs“ (siehe oben), 1936 im Spanischen Bürgerkrieg geschaffen, erlangte er schon ein Jahrzehnt zuvor Weltruhm. Das berühmte Schwarz-Weiß-Bild zeigt einen loyalistischen Kämpfer im Moment der Erschießung durch Soldaten der Franco-Truppen.

Nach wie vor beschäftigt die Fachwelt die Frage ob das Foto nicht gestellt wurde. Auch ist bis heute trotz umfangreicher Recherchen nicht geklärt, wer der Getötete war und an welchem Ort Capa der dramatische Schnappschuss gelangt.

Robert Capas Image fußt ohne Zweifel auf der Kriegsfotografie, wie die interessante Monschauer Ausstellung erkennen lässt. Dennoch gab es auch andere Motive, die seinen Ruhm festigten.

Er lichtete berühmte Persönlichkeiten ab wie Pablo Picasso, Ernest Hemingway, Ingrid Bergman und Truman Capote. Zu diesen eher „friedlichen“ Bild-Ikonen gehört die Strandszene mit Picasso und dessen Lebensgefährtin Françoise Gilot am Golfe-Juan in Südfrankreich im August 1948.

Sechs Jahre später war Robert Capa tot. Im Indochinakrieg wird der 40-jährige Bildjournalist beim Fotografieren am 25. Mai 1954 von einer Mine tödlich verletzt. Bereits lange vorher hatte er einmal formuliert, er wünsche als Kriegsfotograf arbeitslos zu werden.

Vielleicht hatte er erahnt, das einer der zahlreichen Kriegseinsätze, die er mit der Kamera in der Hand überlebt hatte, einmal der Letzte sein würde. Der Tod traf ihn bei der Ausübung seines Berufs in der Stadt Thái Bình im damaligen Französisch-Indochina, heute Vietnam.

Capa wird oft als der Begründer des Fotojournalismus bezeichnet. In Budapest als Endre Ernö Friedmann geboren und aufgewachsen, ging er später nach Berlin und studierte Journalistik. 1932 veröffentlichte er erstmals eine Reportage, mit Bildern von Leo Trotzki in Kopenhagen. Nach der NS-Machtergreifung floh er über Wien nach Paris und emigrierte 1939 in die USA. Dort erhielt er 1946 die Staatsbürgerschaft.

|

Robert Capa Motorcyclists and woman walking on the road from Nam Dinh to Thai Binh, Indochina (Vietnam), May, 1954. © Robert Capa © International Center of Photography / Magnum Photos |

Mit Henry Chartier-Bresson (mehr), André Kertész (mehr) und weiteren Fotografengrößen aus seinen Pariser Zeiten gründete er die legendäre Fotoagentur Magnum. In Paris lernte er auch die deutsche Fotografin Gerda Taro kennen, bürgerlich Gerta Pohorylle (1910-1937). Sie wurde seine Lebensgefährtin. Gemeinsam fotografierten sie während des spanischen Bürgerkrieges von republikanischer Seite aus. Die Stuttgarterin Taro gilt als erste Frau, die an einer Kriegsfront professionelle Fotografien schuf. Die 26-Jährige überlebte diesen Einsatz nicht. Sie erlag im Juli 1937 in El Escorial / Spanien ihren schweren Kriegsverletzungen (siehe Link unten Im Blick der Frauen).

rART/ cpw

► Die Ausstellung umfasst rund 100 Schwarz- Weiß-Aufnahmen von Capa, die zwischen 1936 und 1954 entstanden. Ferner werden Zeitdokumente und Reproduktionen zahlreicher prominenter Zeitschriften wie Times, Picture Post, Life und Vu präsentiert, für die Capa tätig war. Ein Teil der Exponate wird zum ersten Mal in Deutschland gezeigt.

► Capas ausgeprägter Instinkt für die Bedeutung des Augenblicks – sein visuelles Gespür somit – beeinflusste später Hollywood-Filmemacher wie unter anderen Steven Spielberg. Der Star-Regisseur hatte sein Kriegsdrama Saving Private Ryan (Der Soldat James Ryan) eng an die Ästhetik Capas angelehnt und damit einen internationalen Filmerfolg geschaffen.

► Robert Capa befand sich am 24. März 1945 am Niederrhein und dokumentierte unter anderem in einer Fotoreportage das Kampfgeschehen bei der Landung von US-Fallschirmjägern nahe Hamminkeln (hier)

Die Ausstellung Robert Capa – Der visuelle Journalist ist bis zum 3. Mai 2026 zu sehen.

Fotografie-Forum der StädteRegion Aachen in Monschau

Austraße 9

52156 Monschau

Tel 02472 – 803194

Öffnungszeiten

DI – FR 14 bis 17 Uhr

SA, SO 11 – 17 Uhr

Der Eintritt ist frei!

Das könnte Sie auch interessieren.

► Vogel, Capa, Capellini – Fotosommer in Genua hier

► Kriegsfotografinnen: Im Blick der Frauen hier

► Lee Miller: En Route to Cologne hier

► Lee Miller: Hinter der Frontlinie hier